Presas Invisibles

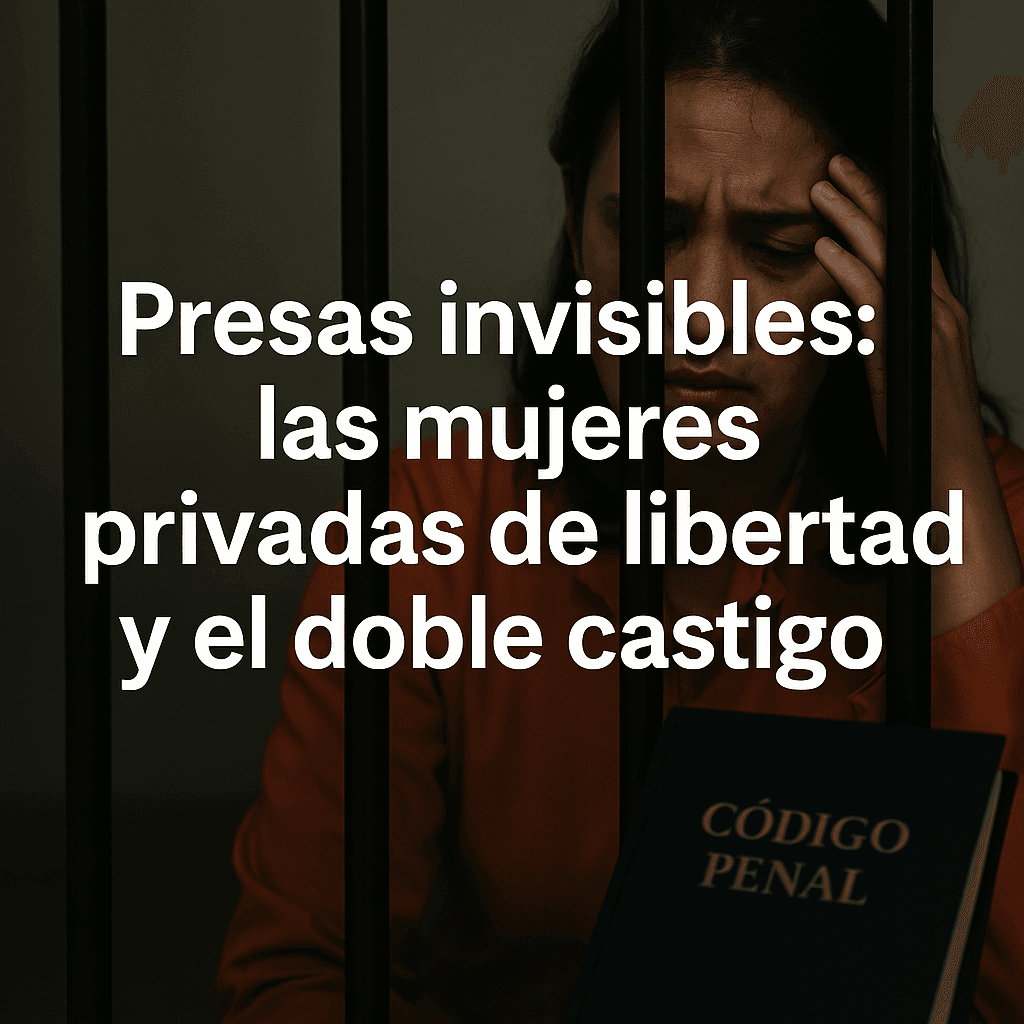

Cuando una mujer entra a la cárcel en Chile, no lo hace sola: con ella también ingresan el abandono, el prejuicio, la culpa y el olvido. A diferencia de los hombres, las mujeres privadas de libertad enfrentan no una, sino dos condenas: la judicial y la social. El sistema no solo las sanciona por la infracción penal cometida, sino también por transgredir los roles tradicionales que la sociedad les impone: ser madres, cuidadoras, sacrificadas. Esta doble carga las margina con mayor fuerza y profundiza su exclusión.

En su mayoría, las mujeres que están tras las rejas provienen de contextos de pobreza, violencia estructural y vulnerabilidad social. Muchas de ellas fueron víctimas antes de convertirse en autoras. Generalmente están condenadas por delitos vinculados a la sobrevivencia, como hurtos, microtráfico o receptación. Son pocas las que cuentan con redes de apoyo. La gran mayoría son madres, y esa maternidad no se detiene con el encierro, aunque la sociedad actúe como si así fuera.

Lo más doloroso no es únicamente la privación de libertad, sino el abandono que la acompaña. Mientras muchos hombres presos reciben visitas de sus parejas, madres o hermanas, las mujeres suelen quedar completamente solas, incluso olvidadas por sus propias familias. No hay visitas regulares, no hay encomiendas semanales, y no existen campañas de reinserción diseñadas específicamente para ellas. El sistema penitenciario está estructurado desde una mirada masculina, sin perspectiva de género, sin adaptaciones reales para la realidad femenina.

A una mujer no solo se le encierra. Se le castiga por no haber cumplido con el ideal de la "buena mujer". Se le juzga por haber fallado como madre, incluso cuando su delito fue cometido precisamente para alimentar a sus hijos. Se le margina con mayor dureza. Se le condena dentro y fuera del tribunal. Y una vez privada de libertad, se le exigen respuestas que el propio sistema no le da.

¿Quién cuida a sus hijos cuando una mujer es encarcelada? Muchas veces, nadie. Los niños quedan al cuidado de familiares, ingresan a hogares del Estado o simplemente quedan expuestos al abandono. El dolor de una madre privada de libertad al ser separada de sus hijos, sin contacto, sin noticias, sin certezas, es una pena no escrita en ninguna sentencia, pero que se arrastra diariamente en silencio.

La reinserción para mujeres privadas de libertad es escasa y muchas veces inexistente. La infraestructura penitenciaria, los programas de trabajo, educación y rehabilitación, e incluso la preparación para la vida en libertad, están diseñados pensando en la población masculina. Las cárceles de mujeres son menos, están más saturadas y cuentan con menos recursos. Cuando recuperan su libertad, muchas no tienen a dónde volver. Y aún menos tienen una oportunidad real de reinsertarse en el mundo laboral o social. La mujer que ha estado presa carga con un estigma que la sociedad no perdona.

Hablar de esta realidad es urgente. Porque si no visibilizamos lo que viven las mujeres privadas de libertad, seguiremos perpetuando una justicia ciega al género y sorda al dolor. Porque ellas también tienen derecho a ser tratadas con dignidad. Porque muchas necesitan ayuda jurídica, pero también contención emocional, apoyo social y una mano tendida que no las juzgue, sino que las escuche y acompañe.

Como defensora penal, he visto estas historias de cerca. He conocido mujeres que llegaron a mí destruidas por años de violencia, exclusión y abandono, que luego fueron criminalizadas por sobrevivir. Sé que cada vez que defiendo a una mujer privada de libertad, no solo represento un caso judicial: acompaño una historia de vida compleja, marcada por el dolor, pero también por la resiliencia.

Este artículo es para ellas. Para esas mujeres que, aún encerradas, siguen siendo madres, hijas, hermanas, trabajadoras, luchadoras. Para decirles que sí importan. Que no están solas. Y que merecen justicia, pero también compasión, acompañamiento y oportunidad.